Galeazzo Maria nacque a Fermo il 14 gennaio 1444, alle ore 21, primogenito di una delle coppie più determinanti per la storia milanese, convolata a nozze il 24 ottobre 1441: Bianca Maria Visconti, ultima discendente legittimata della casata che aveva governato la città per quasi due secoli, e Francesco Sforza, primo signore di Milano ad appartenere ad una nuova dinastia, che, terza in ordine di tempo, deciderà le sorti cittadine prima dell’inizio dei lunghi domini stranieri.

All’ombra del padre

Il piccolo Galeazzo fece il suo arrivò a Milano all’età di

sei anni, quando, in braccio alla madre, trionfalmente la città festeggiava e

salutava, quale nuovo signore, il padre Francesco Sforza. A tredici anni venne

mandato da Borso d’Este, con un folto seguito di medici e precettori, per

intraprendere gli studi degni di un futuro duca: lettere italiane, francesi e

latine; filosofia, musica, arte, matematica e scienze dei cieli. Senza

naturalmente dimenticare le importanti lezioni per diventare un provetto

cavallerizzo, cacciatore, danzatore. All’arte della guerra, preferì pensarci

direttamente il padre, all’epoca vero ed indiscusso maestro.

La vita sentimentale di Galeazzo Maria doveva inizialmente

prendere una svolta con il matrimonio combinato con Susanna Gonzaga, casata

alla quale Francesco Sforza molto doveva per i fatti d’arme contro i Veneziani,

ma il tutto naufragò a causa di insormontabili difetti fisici della sposa (la

poveretta era gobba, come del resto molti membri della famiglia Gonzaga, e finì

con l’andare in convento). Neppure il secondo tentativo con la sorella minore

di Susanna, Dorotea, andò in porto: stavolta ci si mise lo stesso Francesco

che, mutata la condizione politica, non aveva più interesse ad imparentarsi con

i signori di Mantova, ormai reputata capitale di uno staterello prettamente

agricolo. Così, venne fatta passare per gobba anche Dorotea (che a dire delle

cronache, gobba non era, ma che abili visite mediche “di parte” descrissero

come destinata alla gibbosità), la quale morì poi alla giovane età di 23 anni.

La vita sentimentale di Galeazzo Maria doveva inizialmente

prendere una svolta con il matrimonio combinato con Susanna Gonzaga, casata

alla quale Francesco Sforza molto doveva per i fatti d’arme contro i Veneziani,

ma il tutto naufragò a causa di insormontabili difetti fisici della sposa (la

poveretta era gobba, come del resto molti membri della famiglia Gonzaga, e finì

con l’andare in convento). Neppure il secondo tentativo con la sorella minore

di Susanna, Dorotea, andò in porto: stavolta ci si mise lo stesso Francesco

che, mutata la condizione politica, non aveva più interesse ad imparentarsi con

i signori di Mantova, ormai reputata capitale di uno staterello prettamente

agricolo. Così, venne fatta passare per gobba anche Dorotea (che a dire delle

cronache, gobba non era, ma che abili visite mediche “di parte” descrissero

come destinata alla gibbosità), la quale morì poi alla giovane età di 23 anni.

Il giovane Galeazzo venne allora promesso in sposo alla

giovane Bona di Savoia, sorella di Carlotta di Savoia, seconda moglie del re di

Francia Luigi XI: una parentela decisamente ambita, quella col re di Francia,

che Francesco volle guadagnarsi a tutti i costi, tant’è che mandò in soccorso

del re, nel 1465 sotto l’assedio di feudatari ribelli, il proprio esercito

capitanato dal primogenito Galeazzo. Non fu una grande impresa militare, anzi,

per Galeazzo sembrava inventata apposta per dargli, sulla scena internazionale,

quella fama militare che ancora non aveva. Pochissimi pericoli, e un buon

numero di capitani sforzeschi pronti a difenderlo e ad assumersi i rischi veri.

Ma tant’è, fu un successo sforzesco, e una grande entrata in scena del

ventunenne erede del ducato di Milano. Che però, proprio ai massimi trionfi in

suolo francese, fu informato della morte del padre, spentosi l’8 marzo del

1466. Fu una vera fortuna, e una vera impresa, il riuscire a rientrare a

Milano, dopo l’agguato subito alla Novalesa, nei pressi di Susa, a causa della

sua inimicizia con Amedeo IX.

Il quinto duca di Milano

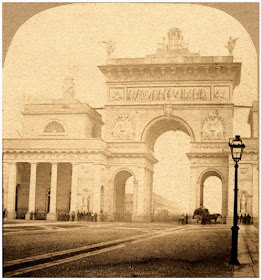

Il 20 marzo il nuovo signore della città fece trionfale

ingresso (secondo l’organizzazione della madre) da Porta Ticinese, in un vero

tripudio di popolo.

Negli anni successivi concluse gli accordi per il suo

matrimonio con Bona: questa avrebbe portato in dote 100.000 ducati d’oro, e il

giovane duca, dal canto suo, si impegnava a costituire una controdote di 15.000

ducati d’oro all’anno, da pagarsi alla sposa grazie alle nuove tassazioni da

applicare alle città di Pavia, Piacenza, Parma e Como.

Celebrate le nozze per procura il 10 maggio 1468, la novella

sposa sbarcò a Genova nel luglio seguente, e ad accoglierla Galeazzo inviò il

fratello Ludovico Maria (proprio il Moro che poi prenderà il potere). Le nozze

verranno ratificate in Duomo il 7 luglio, poco più di tre mesi prima che

morisse la madre Bianca Maria, condannata dal figlio a ritirarsi a Cremona, suo

feudo dotale, ma in realtà morta lungo la strada per arrivarci, dalle parti di

Melegnano.

Dal matrimonio sarebbero nati quattro figli, anche se

Galeazzo ne ebbe molti di più, essendo famoso per la sua plateale infedeltà,

come vedremo tra poco.

Il Duca di Milano amava spendere gran quantità di denaro per

circondarsi di lusso e bellezza, e della sua passione se ne giovò

prevalentemente il Castello, più volte sottoposto a restauri e a innovazioni,

quali la loggetta che si affaccia sulla corte ducale, e alla quale si accede

attraverso la comodissima scala a gradoni lunghi, così voluta per poterla

percorrere direttamente in sella al cavallo.

Il Duca di Milano amava spendere gran quantità di denaro per

circondarsi di lusso e bellezza, e della sua passione se ne giovò

prevalentemente il Castello, più volte sottoposto a restauri e a innovazioni,

quali la loggetta che si affaccia sulla corte ducale, e alla quale si accede

attraverso la comodissima scala a gradoni lunghi, così voluta per poterla

percorrere direttamente in sella al cavallo.

Tra i meriti politici e amministrativi, si suole ricordare

una intelligente pavimentazione delle strade di Milano con blocchi di pietra,

voluta e realizzata in tempo da record nel 1470, ma anche progetti di più ampio

respiro, come l’introduzione dell’arte della stampa, per amore della quale

finanziò la tipografia di Panfilo Castaldi e di Antonio Zaroto (arte che a

Milano trovò fertile terreno, tanto da renderla capitale dell’editoria), della

coltivazione del riso (ne mandò in dono dodici sacchi ad Ercole d’Este), del

gelso (gli alberi di “moroni”) e della seta (già compresa, nella sua

importanza, dal nonno Filippo Maria Visconti). Rese navigabili la Martesana e

quella parte di naviglio pavese tra Pavia e Binasco. Si occupò anche della

condizione dei suoi sudditi, cercando (per quanto era concepibile all’epoca) di

risolvere i problemi legati all’insalubrità di certi mestieri. Si preoccupò di

introdurre un sistema di censimento e anagrafe su base civile e non più

ecclesiastica. Suo anche il merito, negli ultimi anni di governo, di aver

riordinato il sistema delle emissioni monetarie della Zecca di Milano,

rinnovandone i nominali e curando particolarmente la purezza della lega. Le

denominazioni delle monete diventarono quanto mai varie (ed ancora oggi, per

noi, di difficile interpretazione): il ducato, o zecchino d’oro, il grosso, il

testone, il doppio testone, il soldo, il sesino, la trillina, ecc ecc.. Decise

anche di spostare l’edifico della Zecca, che lasciò così la sua collocazione

risalente all’epoca romana presso la chiesa di San Mattia alla Moneta (attuale

via Moneta) per risorgere, ingrandita e meglio attrezzata, nella strada

adiacente, oggi battezzata Zecca vecchia.

Nella primavera del 1471, con la moglie Bona, scese con un

seguito principesco (si dice, anche con buffoni, scimmie e pappagalli da

divertimento) a Firenze, quasi a sfidare Lorenzo, il Magnifico.

Divenne anche famoso per il gran numero di amanti

collezionate, di tutte le estrazioni, anche se con quelle di rango sapeva

essere alquanto riconoscente: a Lucia Marliani, che a Milano abitava nella

parrocchia di San Giovanni sul Muro e che fu sempre fatta passare per l’amante

del fratello Ludovico (affinché Bona non ne soffrisse troppo), regalò le

entrate fiscali del Naviglio Martesana, e nel dicembre 1474, il ricco feudo di

Melzo con annesso castello.

D’altro canto, Galeazzo era un uomo spesso crudele e

malvagio coi propri nemici, e soprattutto molto impulsivo. Ammetteva di essere

eccessivamente “lussurioso e “pomposo”, ma smorzava il vizio auto-assolvendosi

sostenendo che, del resto, non è gran peccato, in un signore, l’essere superbo.

La sua vita, a molti così invisa, durò comunque poco: il 26

dicembre 1476 (gli mancava meno di un mese a compiere trentatrè anni), fu

ucciso da una congiura organizzata, si disse, con la finalità di sollevare il

popolo, o forse, imbastita dallo stesso re di Francia assetato di espandere i

propri domini.

L'assassinio

Il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, Galeazzo volle

assistere alla messa mattutina recandosi presso la chiesa di Santo Stefano. Del

resto, il giorno precedente, Natale, alle tre messe aveva preso parte rimanendo

al sicuro nella Cappella Ducale.

Nonostante fosse scortato da fedeli soldati, l’agguato fu

repentino e del tutto inaspettato. Appena il duca mise piede sotto il portico

della chiesa (portico ora scomparso, ma presente fino almeno alla metà del

1600; oggi una lapide ivi murata ricorda l’evento) tre congiurati, Giovanni

Andrea Lampugnani, Gerolamo Olgiati, e Carlo Visconti, gli furono addosso coi rispettivi pugnali.

L’assalto fu descritto da Orfeo Cenni da Ricavo, consigliere

e amico del duca, quella mattina in veste di accompagnatore: “Essendo nel mezzo

della chiesa quello traditore di Giovanni Andrea li misse tutto il pugnale nel

corpo. El povero signore si li misse le mani e disse: Io son morto! Illo ed

eodem stante, lui reprichò l’altro colpo nello stomacho; li altri dua li

dierono quatro colpi: primo nella ghola dal canto stancho, l’altro sopra la

testa stancha, l’altro sopra al ciglio nel polso, el quarto nel fiancho di

drieto, e tutti di pugnali. E questo fu inn un baleno e uno alzare d’aocchi, e

chosì venne rinculando indrieto, tanto che quasi mi diè di petto. E veniva

traboccando, e io lo volsi sostenere, ma non fui chosì presto che ‘l cascò a

sedere e poi riverso tutto. E dua di quelli traditori non lo abandonaron mai

per insino che fu in terra”.

L’assalto fu descritto da Orfeo Cenni da Ricavo, consigliere

e amico del duca, quella mattina in veste di accompagnatore: “Essendo nel mezzo

della chiesa quello traditore di Giovanni Andrea li misse tutto il pugnale nel

corpo. El povero signore si li misse le mani e disse: Io son morto! Illo ed

eodem stante, lui reprichò l’altro colpo nello stomacho; li altri dua li

dierono quatro colpi: primo nella ghola dal canto stancho, l’altro sopra la

testa stancha, l’altro sopra al ciglio nel polso, el quarto nel fiancho di

drieto, e tutti di pugnali. E questo fu inn un baleno e uno alzare d’aocchi, e

chosì venne rinculando indrieto, tanto che quasi mi diè di petto. E veniva

traboccando, e io lo volsi sostenere, ma non fui chosì presto che ‘l cascò a

sedere e poi riverso tutto. E dua di quelli traditori non lo abandonaron mai

per insino che fu in terra”.Questa circostanziata descrizione, seppur bisognosa di interpretazione, ci rappresenta bene la violenza e la rapidità dell’azione, così inaspettata da rendere impossibile o comunque vana ogni difesa, sia da parte del Duca, sia da parte degli uomini a lui fedeli che lo attorniavano in quella uscita pubblica.

I colpi inferti al Signore di Milano, infatti, anche se

sferzati di fretta e col timore di un immediato arresto, risultarono in più

casi mortali.

Partendo dalla narrazione coeva appena vista, e da studi

successivi, Francesca Vaglienti (vedi bibliografia in calce) ha ricostruito nei

minimi dettagli quella che oggi chiameremmo la scena del delitto.

Dunque, il primo congiurato a colpire Galeazzo fu il

Lampugnani, che si era inginocchiato di fronte al duca, in segno di (falso)

saluto e omaggio. Questi colpì dal basso verso l’alto, tenendo il pugnale con

la destra e recidendo con ogni probabilità, avendo mirato al basso ventre,

l’arteria femorale sinistra. Il secondo colpo, come lasciatoci detto da Orfeo

Cenni, penetrò invece nello stomaco.

A questo punto, a meno quindi di tre, quattro secondi,

intervennero gli altri due congiurati, con quattro colpi: alla gola dalla parte

sinistra, con quasi certa recisione della arteria giugulare; alla testa, da

sopra, quindi tra osso frontale e parietale; nella zona sopraccigliare dove

pulsa il sangue, cioè in una zona compresa tra l’arcata orbitale sinistra e

l’arteria temporale (e la lama dovette affondare, all’incirca, fino alle fosse

nasali); l’ultimo, nel fianco posteriore della testa.

Per il numero di colpi e la posizione degli stessi, è lecito

pensare che la morte del Duca sopraggiungesse nell’arco di pochi secondi,

sufficienti, tuttavia, per permettere all’Olgiati e al Visconti di allontanarsi

indisturbati dal luogo del delitto, sfruttando il panico e la sorpresa che si

erano ingenerati nella chiesa. Il Lampugnani fu invece immediatamente raggiunto

dalle spade degli sforzeschi, e trovò così immediata morte.

I due fuggitivi vennero comunque arrestati pochi giorni

dopo, processati, e giustiziati nel gennaio seguente.

Tornata una parvenza di calma, ma sopraggiunto presto il

timore che qualcosa di grosso si stesse preparando nell’aria, il cadavere di

Galeazzo fu immediatamente trasportato in sacrestia e spogliato (si contarono

quattordici ferite, otto giudicate mortali), e successivamente abbigliato con

una apposita veste cerimoniale fatta arrivare in fretta e furia dal Castello,

dove alla vedova Bona di Savoia non rimaneva che asserragliarsi e proteggere il

figlioletto Gian Galeazzo, legittimo erede del potere ducale. Non era ancora

chiaro quale piega avrebbe potuto prendere la congiura, e tutto era

teoricamente possibile da parte dei nemici del ducato sforzesco, primo fra

tutti, il re di Francia.

Stante il clima politico tesissimo e i rischi elevati, i funerali si tennero la notte stessa, e al termine il corpo fu portato in Duomo, dove venne tumulato prima che spuntasse l’alba del nuovo giorno. L’inumazione avvenne in una porzione di terreno compreso tra due colonne, evitando di segnalare il posto con indicazioni o altri segni, affinché nessuno potesse rinvenire il cadavere.

E difatti, del corpo di Galeazzo Maria non si seppe più

nulla, proprio come era interesse del fratello Ludovico (il Moro), nei cui

piani vi era quello di usurpare il potere al giovane nipote Gian Galeazzo.

Ma forse qualcuno, e vedremo chi, quel cadavere non solo

ebbe modo di individuarlo, ma addirittura ebbe il permesso (e perchè negarlo,

del resto?) di spostarlo da Milano, per dargli una più degna sepoltura.

Le indagini contemporanee

La soluzione del giallo, quello che ruota attorno al luogo

ove trovò eterno riposo il corpo ducale, ci obbliga a fare un salto di cinque

secoli e a spostarci nella città di Melzo.

Qui, in zona centrale, sorge la chiesa di Sant’Andrea, la

quale, pur essendo le sue origini risalenti all’anno mille, intorno al 1960,

dopo anni di abbandono, rischiò di essere rasa al suolo per lasciare posto ad

un ampio parcheggio. Solo nel 1980, dopo più di un secolo di incuria, ha visto

finalmente una vera rinascita, grazie ad un pregevole restauro voluto e

organizzato da una tenace associazione del luogo.

Durante i lavori di restauro, che hanno tra l’altro messo in

luce l’esistenza di affreschi attribuiti alla scuola di Leonardo, fu rinvenuto,

sotto il pavimento della zona absidale, un cranio di adulto, mal conservato,

frammentato e non completo, che tuttavia accese la curiosità degli operatori.

Datato col carbonio 14, si stabilì il periodo di decesso del

suo proprietario: tra il 1430 e il 1480. Gli esami autoptici rivelarono dati

importantissimi: innanzitutto, l’età, compresa tra i 32 e i 39 anni, il sesso,

maschio, e la razza, caucasica.

Il “caso del cranio senza nome” fu affidato, infine, alla

professoressa Vaglienti, che volle appurare se vi fossero le condizioni

storiche, mediche e scientifiche per poter attribuire il teschio al duca di

Milano Galeazzo Maria Sforza.

Il sospetto di essere in presenza di una parte dei resti del

Duca assassinato nasceva da un fatto storico inconfutabile: l’amante prediletta

di Galeazzo, come già detto, Lucia Marliani, aveva dal Signore di Milano

ottenuto in dono il feudo di Melzo. Non era quindi un’ipotesi troppo ardita

supporre che la donna avesse fatto traslare il corpo dell’amato, padre dei suoi

figli, per inumarlo definitivamente nella chiesa di Sant’Andrea.

L’analisi antropologica e medico-legali del reperto hanno

fin da subito evidenziato due lesioni importanti sulla calotta cranica. Un’area

depressa a stampo, con chiari segni di rimodellamento osseo e avanzata

guarigione, un colpo ricevuto dunque alcuni anni prima della morte,

probabilmente inferto da un corpo contundente avente una superficie battente

piccola. Anche la seconda lesione, sulla parte frontale, presenta simili

caratteristiche: avanzata guarigione, corpo contundente, piccola superficie

battente.

Questi traumi potrebbero coincidere con le lesioni che

Galeazzo Maria si era procurato durante i numerosi duelli e simulazioni di

battaglia che amava ingaggiare con i fratelli Ludovico e Sforza Maria, durante

i quali gli spavaldi giovani non si tiravano certo indietro per forza e

violenza dei colpi, inferti con le migliori armi bianche che l’epoca

conoscesse: lance, mazze d’arme, azze, martelli d’arme, queste ultime tre

tipiche armi da botta e punta. E a nulla valevano le raccomandazioni paterne di

Francesco, di “non schirzare con ferri, sarizi e bastoni”.

Lo studio dei denti rinvenuti ha permesso una dettagliata

analisi della vita del proprietario del cranio. Essi sono apparsi molto usurati

ma sostanzialmente sani e privi di carie, fatto questo coincidente,

innanzitutto, con una adeguata e regolare nutrizione (privilegio dei ceti più

abbienti), ma anche con una ricercata igiene orale, all’epoca basata sulla

pulizia dei denti mediante spazzole in ferro molto abrasive. Sappiamo che

Galeazzo teneva molto ai suoi denti, che manteneva puliti usando, appunto, gli

strumenti (eccessivamente invasivi) in voga presso le persone di altissimo

livello economico.

Si è inoltre scoperta una lieve ipoplasia dello smalto su

canini ed incisivi. L’ipoplasia è un arresto temporaneo della crescita dello

smalto che si depone sui denti nella fase del loro sviluppo. Tale patologia è

data da eventi stressanti che colpiscono il soggetto quando ha tra i sei e i

nove anni (periodo in cui spuntano e si assestano incisivi e canini).

Come riportano i biografi, Galeazzo Maria non ebbe,

in tenera età, una buona salute, e tanto meno lo si trovava in forma all’età di

nove anni, quando soffrì di “febbre terzana doppia”, vale a dire di febbri

ricorrenti malariche, assai diffuse nella penisola italiana.

In quell’occasione, che si protrasse per circa tre settimana

nell’estate del 1453, il futuro duca fu tormentato da febbre alta, sudorazioni

abbondanti e continue epistassi con abbondanti perdite di sangue.

Come appare chiaro, vi sono molti punti di coincidenza tra le caratteristiche del cranio rinvenuto in Sant’Andrea e Galeazzo Maria. Il tentativo di estrarre DNA dalle ossa rinvenute ha purtroppo dato esito negativo, ed è stato perciò impossibile confrontarlo con quello di altri corpi di casa Sforza.

Si è però voluto tentare la strada della ricostruzione

facciale: partendo dal cranio, si è ricostruito l’ipotetico aspetto che poteva

avere il volto, per poterlo confrontare con i (presunti) ritratti del duca (in

principal modo, con la figura posizionata a sinistra, a cavallo, nel celebre

Corteo dei Magi di Benozzo Gozzoli, che dovrebbe appunto rappresentare Galeazzo

nel 1459, quando era ancora, solo, conte di Pavia). Un paragone può anche

essere fatto con la rappresentazione che il duce si fece fare per il conio del

doppio testone d’argento. Pur trattandosi di una tecnica grossolana e senza

certezze scientifiche (soprattutto per quanto riguarda la ricostruzione di due

elementi determinati per le fattezze di un viso: le labbra e il naso), la

ricostruzione ha permesso un confronto anche con un ritratto di profilo di

Bianca Maria Visconti, e, in un certo senso, si sono potute notare numerose

affinità.

Si è però voluto tentare la strada della ricostruzione

facciale: partendo dal cranio, si è ricostruito l’ipotetico aspetto che poteva

avere il volto, per poterlo confrontare con i (presunti) ritratti del duca (in

principal modo, con la figura posizionata a sinistra, a cavallo, nel celebre

Corteo dei Magi di Benozzo Gozzoli, che dovrebbe appunto rappresentare Galeazzo

nel 1459, quando era ancora, solo, conte di Pavia). Un paragone può anche

essere fatto con la rappresentazione che il duce si fece fare per il conio del

doppio testone d’argento. Pur trattandosi di una tecnica grossolana e senza

certezze scientifiche (soprattutto per quanto riguarda la ricostruzione di due

elementi determinati per le fattezze di un viso: le labbra e il naso), la

ricostruzione ha permesso un confronto anche con un ritratto di profilo di

Bianca Maria Visconti, e, in un certo senso, si sono potute notare numerose

affinità.

Nonostante dunque si possa ritenere molto probabile

l’inumazione del corpo di Galeazzo nella chiesa di Sant’Andrea, elementi certi

sulla fine del corpo del duca non se possono, per ora, avere.

Bibliografia

Vaglienti F.M., Anatomia di una congiura. Sulle tracce

dell’assassinio del duca Galeazzo Maria Sforza tra storia e scienza, in

"Rendiconti dell’Ist. Lombardo Accademia di scienze e lettere", CXXXVI/2, 2002;

Belloni C., Milano in età sforzesca, in Storia illustrata di

Milano, a cura di Franco Della Peruta, vol. III, 1993

Bindelli B., La Zecca e il gabinetto Numismatico di Milano,

cenni storici, 1880

Crippa C., Le monete di Milano dai Visconti agli Sforza dal

1329 al 1535, 1986

Lopez G., I signori di Milano, 2003

Zeppegno L., Le chiese di Milano, 1999

Mauro Colombo

12 ottobre 2005

ultima modifica: dicembre 2014

ultima modifica: dicembre 2014

_-_Vedute_di_Milano_-_05_-_Santo_Stefano_-_ca._1745.jpg)