Quando nel 1778 il nuovissimo Regio ducal teatro venne inaugurato, il 3 agosto, mettendo in scena l'Europa riconosciuta del Salieri, la costruzione piermariniana, orgoglio dei palchettisti finanziatori, si affacciava non su una piazza, come oggi, bensì su una contrada alquanto angusta e trafficata, che ancora portava il nome della demolita chiesa, santa Maria della Scala.

E così anche palazzo Marino faceva corpo unico con delle misere case che con i

secoli gli si erano affiancate, deturpandolo. Il dado enorme di casupole

si era spinto fino a pochi metri dal portico scaligero, creando due

contrade: quella del Marino e quella di san Giovanni alle case rotte.

In questo dedalo di viuzze si potevano incrociare quotidianamente artisti, cantanti, impresari, musicisti, ma anche giornalisti e biscazzieri. Un piccolo mondo che ruotava attorno al teatro che stava diventando un punto di riferimento non solo cittadino.

Tutti questi personaggi frequentavano i numerosi caffè che erano sorti in zona. Si scritturavano artisti al caffè di Vincenzo Dujardin, si criticava l'opera andata in scena la sera prima al caffè della Peppina, si pavoneggiava la cantante di turno al caffè dei Virtuosi.

Quest'ultimo si era ritagliato un paio di vetrine al n. 1144 della contrada del Regio teatro, proprio di fronte alla Scala. Gestito da Domenico Cagnolati, il locale passò alla storia per essere stato di proprietà di Domenico Barbaja, noto impresario teatrale.

|

| D. Barbaja |

Sull'angolo tra la corsia del Giardino e quella di san Giuseppe (oggi Manzoni angolo Verdi) si aprivano le sontuose vetrine del caffè Cova. Oltre ad essere frequentato dal bel mondo, al piano di sopra si celavano certe salette, dove aveva sede il circolo dell'Unione. Qui nel 1848 si davano appuntamento i patrioti che avrebbero organizzato l'insurrezione di Milano contro gli Austriaci. Qui spesso si verificavano scaramucce tra milanesi e ufficiali asburgici, che tenevano d'occhio il locale bollato come tana di cospiratori.

Di fronte a quest'ultimo caffè, c'erano invece le sale del caffè Martini, sull'angolo con Case Rotte.

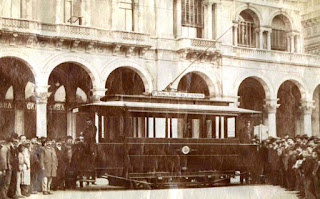

|

| Dietro a Verdi, il caffè Cova |

|

| Temistocle Solera |

Un personaggio che in questi locali pubblici aveva quasi una seconda casa era Temistocle Solera, il celebre librettista di Giuseppe Verdi: dalla sua penna, forse proprio mentre sedeva ad un tavolino del caffè dei Virtuosi, uscirono capolavori come il Nabucco e I Lombardi alla prima crociata. E mentre il suo spirito un po' ribelle scriveva, la cugina Laura Solera Mantegazza portava conforto ai più deboli, con le sue iniziative pedagogiche e pauperistiche.

Il fermento dei locali e delle piccole contrade sparì quale conseguenza del volere dell'imperatore Francesco Giuseppe: durante il suo soggiorno milanese (leggi qui) con la consorte Sissi, nei primi mesi del 1857, decretò l'abbattimento del quartierino di fronte al teatro, affinchè questo potesse acquistare decoro e prestigio.

Così nel 1858 la municipalità diede l'avvio ai lavori, che ben presto crearono la piazza, che nel decennio successivo prenderà ufficialmente il nome attuale. Per approfondire sulla piazza, leggi qui.

Sparirono così due vive contrade e i caffè che vi si affacciavano. Anche tanti appartamentini e soffitte, ricovero per artisti squattrinati o scrittori in divenire, divennero solo un ricordo bohemien.

Per rallegrare la piazza neonata, che in effetti appariva un po' vuota, si affidò allo scultore Magni la realizzazione di un monumento a Leonardo Da Vinci. L'opera fu inaugurata il 4 settembre 1872.

Il popolo apprezzò poco la foggia del monumento, e l'irriverente Rovani ribattezzò quel Leonardo posto al centro, con ai lati quattro suoi discepoli (Marco d'Oggiono, Cesare da Sesto, il Boltraffio, il Salaino)....on liter in quatter!

Tre anni dopo si cercò di mettere a tacere i malumori modificando il basamento, in modo che gli allievi fossero addossati al maestro e non più come prima separati.

Con l'arrivo del XX secolo, si mise mano anche alle case presenti sulla contrada di san Giovanni: così nel 1906 per innalzare l'imponente e freddo palazzo della banca Commerciale Italiana su disegno del Beltrami, caddero queste e la chiesa omonima. Sparirono così gli ultimi caffè, e dovette traslocare anche l'affresco della Madonna che qui si trovava, tanto cara alle ballerine debuttanti.

Con l'arrivo del XX secolo, si mise mano anche alle case presenti sulla contrada di san Giovanni: così nel 1906 per innalzare l'imponente e freddo palazzo della banca Commerciale Italiana su disegno del Beltrami, caddero queste e la chiesa omonima. Sparirono così gli ultimi caffè, e dovette traslocare anche l'affresco della Madonna che qui si trovava, tanto cara alle ballerine debuttanti.

mauro colombo

Estratto dalla sceneggiatura di "La Milano dei Virtuosi", rappresentata presso l'Urban Center, il 22 settembre 2017

Ultima modifica: novembre 2017

Ultima modifica: novembre 2017

maurocolombomilano@virgilio.it