I fratelli

Auguste e

Louis Lumière, dopo aver lavorato per anni accanto al padre, rinomato produttore fotografico, iniziarono ad interessarsi alla pellicola cinematografica dal

1892. Ben presto, superati i noti problemi tecnici fino ad allora riscontrati dai pionieri della materia,

brevettarono il

"cinematographe" il 13 febbraio

1895. Pochi mesi dopo realizzarono il loro primo film: "La sortie des usines Lumiere". Pochi secondi, ma entrati nella storia.

La prima proiezione in pubblico avvenne il 28 dicembre dello stesso anno, al Gran Cafè (nel sotterraneo chiamato salon indien), in Boulevard des Capucines, naturalmente a Parigi. Ingresso un franco, 33 spettatori, nessun giornalista benchè invitati. Un mezzo flop, si pensò subito. Tuttavia, il passaparola fece sì che, nell'arco di pochi giorni, già si formassero file di duemila persone pronte ad assistere al prodigio.

In Italia, un ampio resoconto della novità transalpina lo diede il Bollettino mensile del circolo fotografico lombardo. Un'esaustiva spiegazione scientifica, corredata da illustrazioni, aveva incuriosito molto i lettori circa le meraviglie promesse da questo nuovissimo apparecchio. Si faceva notare come tutti i difetti dei precedenti esperimenti in materia (la fotografia in movimento, il fucile fotografico di Janssen, il Kinetografo-Kinetoscopio di Edison) fossero stati finalmente superati. Ora era possibile ammirare su un grande schermo scene in movimento, come una via animata, l'uscita degli operai dalla fabbrica, e altre brevi riprese, quelle all'epoca nel catalogo dei film dei fratelli Lumiere.

A

Milano, il sistema cinematografico Lumiere fu

presentato per la prima

volta presso i locali del

Circolo Fotografico, in

via Principe Umberto

30 (oggi via

Turati).

Era il 29 marzo 1896. Un numero limitato e selezionato di milanesi

potè così assistere alla proiezione delle brevi scene in movimento.

Il giorno seguente, 30 marzo, la nuova forma di intrattenimento fu presentata ad un vero pubblico, quello del

Teatro Milanese, in corso

Vittorio Emanuele 15 (dove poi sorgerà il famoso Hotel Splendid al Corso, con la sotterranea sala

Trianon).

Il Corriere riporta, nel trafiletto dedicato agli spettacoli teatrali, la programmazione del Milanese, segnalandola come "La fotografia animata".

Lo stesso teatro continuò a proiettare per tre mesi e mezzo circa, e dopo una pausa estiva, ricominciò dal 3 settembre.

Durante l'estate, tuttavia, l'invenzione del secolo poteva essere ammirata in altri due teatri: il

Gerolamo di piazza Beccaria, e il

Filodrammatici di piazza Ferrari.

In questo stesso anno,

Italo Pacchioni (che con il fratello aveva aperto in città uno studio fotografico) riuscì a costruire (dopo una proficua gita a Parigi) un apparecchio di ripresa e riproduzione simile a quello dei Lumiere, ma con interessanti modifiche, con il quale riuscì ad attirare un discreto pubblico, presso il suo locale alla

fiera di Porta Genova.

Egli iniziò a girare propri film, che mostravano scene di vita quotidiana milanese, soffermandosi su scorci caratteristici (il

Castello Sforzesco, nel "Finto storpio" - 1896) o

attraverso cerimonie e avvenimenti,

come i funerali di Giuseppe Verdi (1901).

Non solo queste opere entrarono nella storia come le prime produzioni

cinematografiche realizzate nel nostro Paese, ma sono oggi testimonianze uniche di come appariva la città di Milano a fine ‘800.

Dal 1897 in avanti, la "settima arte" (che ormai poteva contare numerosi produttori di film) si diffuse in altri teatri e sale d'intrattenimento milanesi, quali il

Dal Verme, l'

Eden, l'

Alhambra presso l'arco del Sempione.

Nel 1899, il 4 ottobre, una proiezione con apparecchio American Biograph si svolse presso un locale di Palazzo Soncino (Via Torino angolo con omonima via). Qui nascerà poi, nel 1910, la Sala Marconi, che regalava al pubblico pagante proiezioni continue fin dal mattino.

Secondo gli storici, la

prima vera sala cinematografica aperta a Milano è la

Sala Edison di via

Cantù, che tal Ercole Pettini inaugura nel

1904.

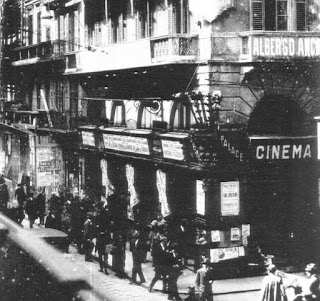

E se nel 1907 la

Rivista Fono-cinematografica scriveva che la nostra città contava solo una dozzina di sale, a causa delle proteste di vicini, dei padroni, della vigilanza (mentre a Parigi erano già 120, e Roma 52), dal 1909 iniziarono finalmente a vedere la luce numerose sale cinematografiche, quali il

Garibaldi, il

Centrale in piazza Duomo, sotto i portici settentrionali, il contiguo

Apollo, il Brera in via Solferino, il Napo Torriani in via Torriani angolo via Tenca, alle quali nel 1911 si aggiunse il

Palace di Corso Vittorio Emanuele.

Il nuovo genere d'intrattenimento aveva ormai preso piede: da allora, a Milano apriranno decine e decine di sale (ben 66 nel 1930, anno in cui, peraltro, arrivò il sonoro).

Fu però nel secondo dopoguerra che Milano fu letteralmente invasa da sale cinematografiche, basti pensare che nel 1970 se ne contavano (tra prime, seconde e terze visioni) ben 120.

Per vedere il film di

Pacchioni girato all'interno del

Castello sforzesco nel 1896, clicca

qui

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., Il cinematografo, invenzione del secolo, 1994

De Berti R., Un secolo di cinema a Milano, 1996

Sito web: giusepperausa.it

Mauro Colombo

maurocolombomilano@virgilio.it

novembre 2016

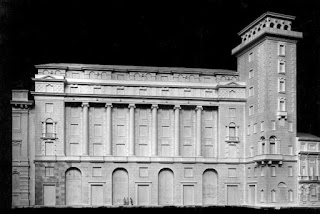

Quasi all'altezza del primo piano della torre, esisteva una nicchia con un altorilievo raffigurante una figura femminile nuda. La trovata del Portaluppi non ebbe largo

apprezzamento, e al montare delle proteste di benpensanti e puritani, scattò la

censura. Si dovette così rimettere mano alla base della torre, e dopo il 1931

nicchia e donna nuda vennero rimosse.

Quasi all'altezza del primo piano della torre, esisteva una nicchia con un altorilievo raffigurante una figura femminile nuda. La trovata del Portaluppi non ebbe largo

apprezzamento, e al montare delle proteste di benpensanti e puritani, scattò la

censura. Si dovette così rimettere mano alla base della torre, e dopo il 1931

nicchia e donna nuda vennero rimosse.